首页 > 图书中心 > 教学用书 > 本科研究生 > 人文

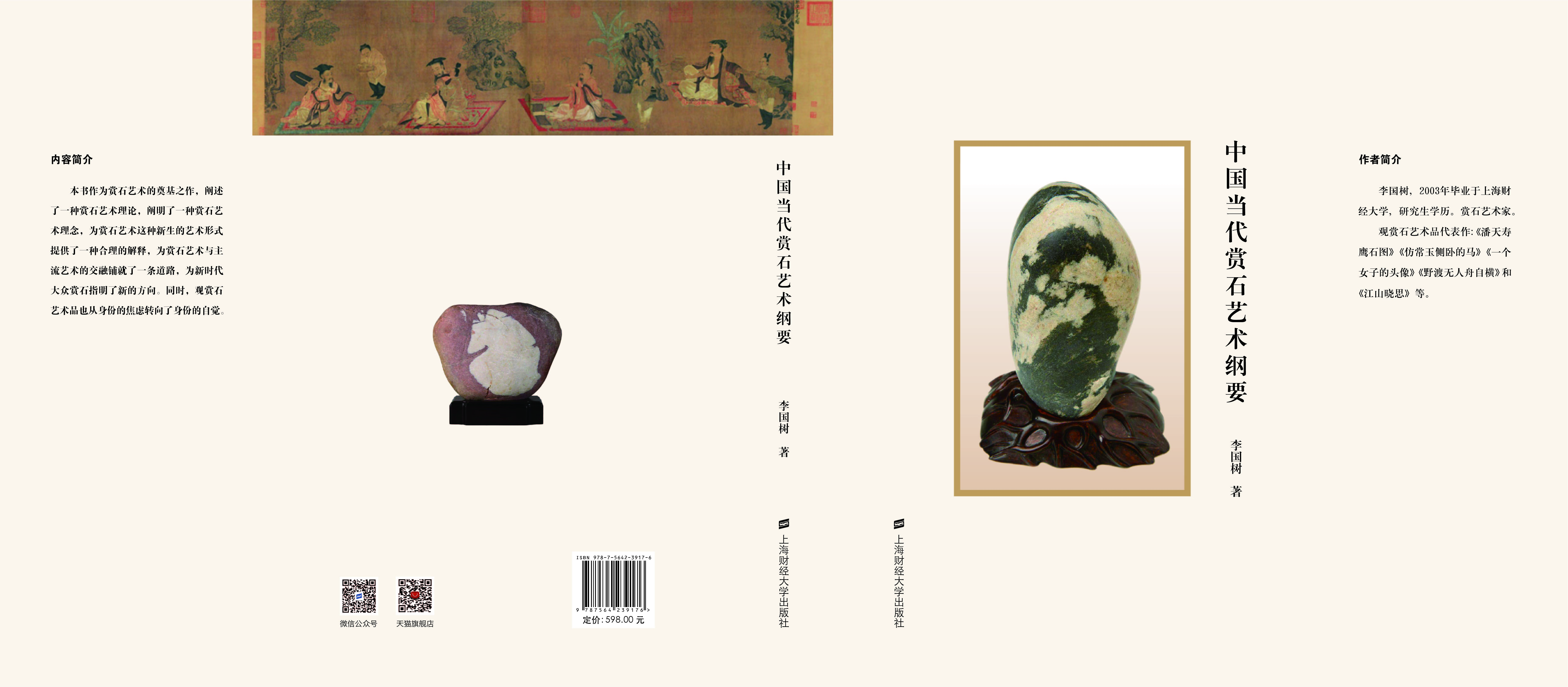

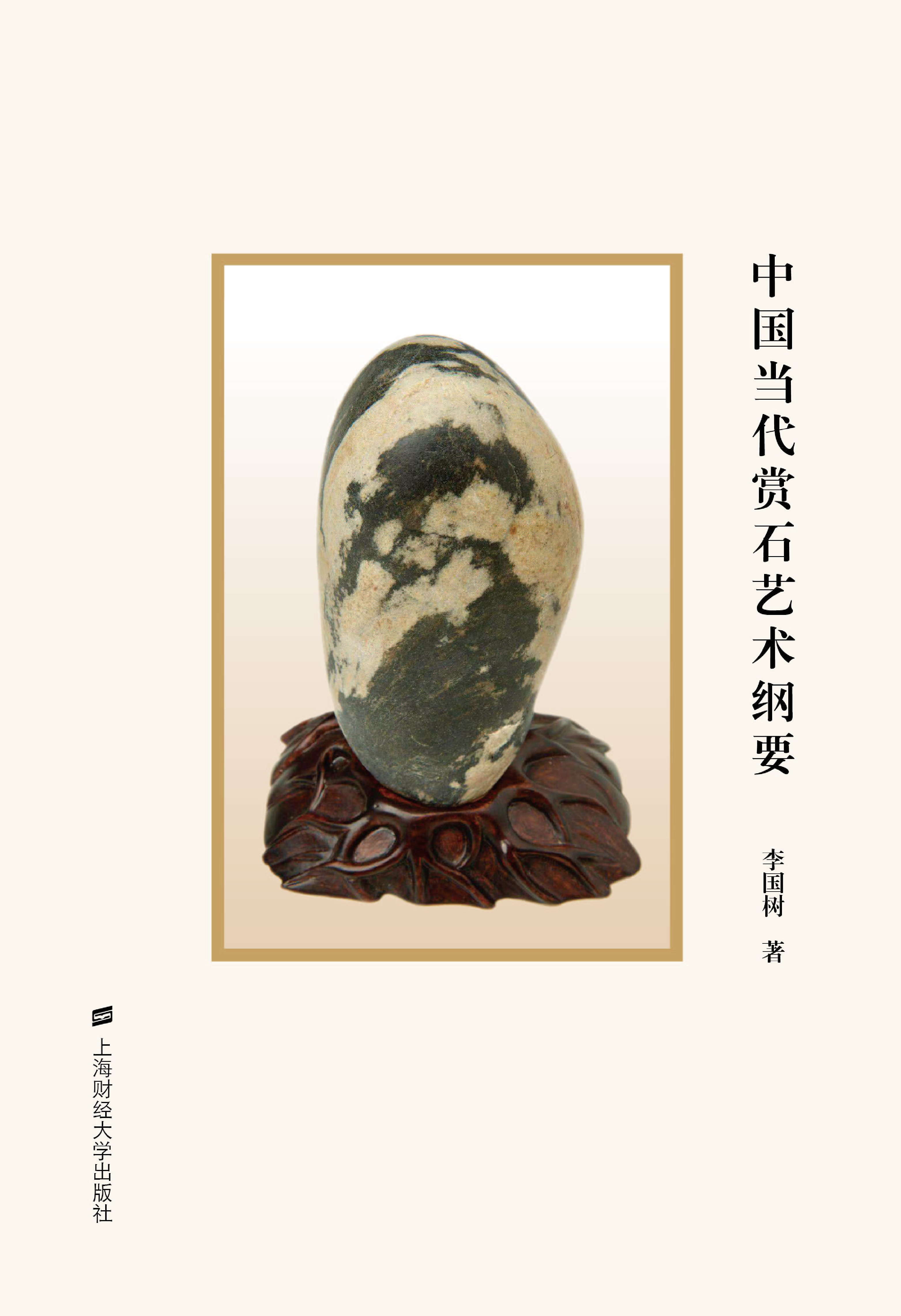

中国当代赏石艺术纲要-李国树

丛书名:无

著(译)者:李国树

资源下载:

责任编辑:王永长

字 数:520千字

开 本:16 开

印 张:29.5

出版版次:1

出版年份:2022-03-10

书 号:978-7-5642-3917-6/F.3917

纸书定价:598.00元 教师会员可用500积分申请样书

本书是一部具有开拓性的赏石艺术理论研究著作。全书分为三部分:其一,对赏石和赏石现象进行了整体分析,对赏石标准和赏石理念进行了辩证思考,对中国当代赏石的现状给予了理性认识,为当代赏石艺术理念萌发的必要性作了现实逻辑上的铺垫。其二,运用哲学与逻辑的方法,对艺术和文化加以综合,重点阐述了当代赏石艺术;阐明了如何超越审美习见的束缚赏玩观赏石、欣赏观赏石艺术品和判定其价值;论述了赏石艺术与主流艺术的关系。其三,把赏石作为一种文化现象来理解,通过辨伪考证,把赏石与有关哲学、宗教和精神因素联系在一起,提纲挈领地介绍了魏